技术资讯

一站式净水解决方案 / 量身定制专业产品 / 高效快捷的客户服务

反渗透(RO)作为当今先进的深度脱盐技术,其系统性能与长期稳定运行高度依赖于核心设计——膜元件的数量计算与排列方式。一级两段和二级配置是两种常见的设计模式,适用于不同的进水条件和产水要求。洵润水处理设备厂家将深入探讨其背后的设计原则,为工程技术人员和决策者提供清晰的指导。

在讨论排列方式之前,必须理解几个核心概念,它们是所有设计计算的基石:

系统回收率(Recovery Rate):产水量与进水量的比值,用百分比表示。回收率 = (产水流量 / 进水流量) × 100%。提高回收率可以节约水资源,但会受到结垢和污染风险的严格限制。

膜通量(Flux):单位膜面积在单位时间内的产水量,通常单位为LMH(升/平方米/小时)。通量过高会加速膜污染,通量过低则不经济。设计时需参考膜厂商的建议值(通常为15-25 LMH)。

横向流速(Cross-flow Velocity):水流沿膜表面流动的速度。足够的横向流速可以冲刷膜表面,减轻浓差极化和污染物沉积,对于最后一只膜元件尤为重要。

浓水流量(Concentrate Flow):为避免结垢,任何一支膜元件的最小浓水流量都有严格限制(由膜厂商规定),这直接决定了单支膜的最高回收率,进而影响整个系统的段数设计。

膜元件的总数并非随意设定,而是基于产水需求和水质条件精密计算的结果。

依据产水需求与设计通量计算:

总膜面积需求 = 设计产水流量 (m³/h) / 设计平均通量 (LMH) × 1000

膜元件数量 = 总膜面积需求 / 单支膜元件的有效面积

此计算得出的是理论上的总数量,具体如何分配到压力容器(PV)中,则取决于排列方式。

依据系统回收率校正:

计算出的数量必须满足系统目标回收率的要求。通过模拟软件(如ROSA, IMSDesign)进行物料平衡计算,确保在各段排放的浓水量符合回收率设定,且末段浓水流量高于最小限制值。

膜元件的排列决定了水流在系统内的路径,是平衡回收率、通量分布和污染控制的关键。

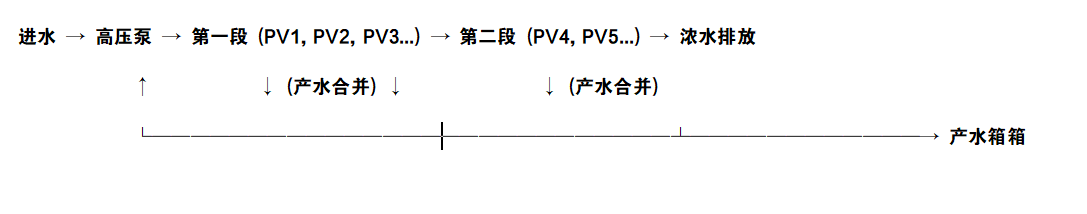

结构描述:第一段的浓水作为第二段的进水。最常见的排列方式是2:1(例如,第一段8支膜,第二段4支膜,共12支膜装于12个压力容器中)或3:2等。段数比(第一段PV数:第二段PV数)通常介于2:1到3:1之间。

设计原则与目的:

实现高系统回收率:通过将第一段的浓水再次利用,系统整体回收率可轻松达到50% - 75%(视水质而定),远高于单支膜允许的回收率。

平衡各段通量:第一段产水量大,膜数量多;第二段进水盐分更高、压力更低,膜数量减少。这种排列使前后段的平均通量和污染速率相对均衡,避免某一段负荷过重。

适用场景:

进水为普通自来水、地下水等低含盐量水源。

要求系统回收率较高(>50%)。

产水水质要求为普通除盐水(电导率5-50 μS/cm)。

示意图:

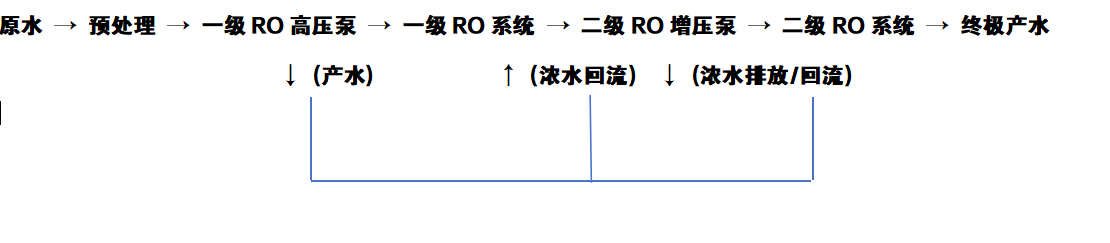

结构描述:第一级RO的产水作为第二级RO的进水。第二级RO的浓水通常循环回至第一级RO的进水端,以提高整体回收率。每一级内部可以是单段,也可以是多段(如一级两段+二级一段)。

设计原则与目的:

追求极高产水水质:第一级RO脱除绝大部分离子,第二级RO对已经很纯净的水进行“抛光”处理,最终产水水质极高(电导率可<1 μS/cm)。

降低BOD/COD:二级配置能更彻底地去除小分子有机物,满足更高要求的医药、电子等行业标准。

运行更灵活:第二级RO可以根据最终产水电导率的要求调整回收率或甚至启停。

适用场景:

进水为海水、苦咸水等高含盐量水源。

产水水质要求极高,如电子超纯水、高压锅炉补给水、医药注射用水的前处理。

对有机物去除率有严苛要求。

示意图:

| 特性 | 一级两段式系统 | 二级系统 |

|---|---|---|

| 核心目标 | 在保证一定水质的前提下,提高回收率,节约用水。 | 极致提升产水水质,满足最高标准。 |

| 水流路径 | 同一级内,水流分两段处理。 | 第一级的产水进入第二级再次处理。 |

| 产水水质 | 较好(电导率通常>5 μS/cm)。 | 极佳(电导率可<1 μS/cm)。 |

| 系统回收率 | 较高(通常50%-75%)。 | 整体回收率是两级回收率的乘积,相对较低,但可通过浓水回流提高。 |

| 投资与运行成本 | 较低。 | 较高(膜数量多,泵多,控制系统更复杂)。 |

| 适用水源/行业 | 自来水、地下水;电力、化工、一般工业除盐。 | 海水、高盐废水;电子、医药、高端实验室超纯水。 |

反渗透系统的设计绝非简单的数学计算,而是一个系统性的权衡过程。优秀的工程师会遵循以下原则:

软件模拟是关键:必须使用专业设计软件进行迭代计算,精确模拟每支膜元件的压力、通量、含盐量分布,确保设计在安全窗口内运行。

遵循“平衡设计”:追求各段通量、污染潜力和更换周期的平衡,避免出现明显的性能短板。

预留弹性空间:设计时应考虑水源水质可能恶化的风险,适当增加膜数量或降低初始通量,为未来预留清洗周期和产水能力余量。

咨询膜厂商:最终设计方案应征询膜元件生产商(如杜邦水处理、苏伊士等)的技术意见,他们的经验和数据库是不可或缺的宝贵资源。

正确的膜元件数量与排列方式设计,是保障反渗透系统长周期、低成本、稳定运行的生命线。通过深入理解上述原则,您可以做出更科学、更经济的技术决策。